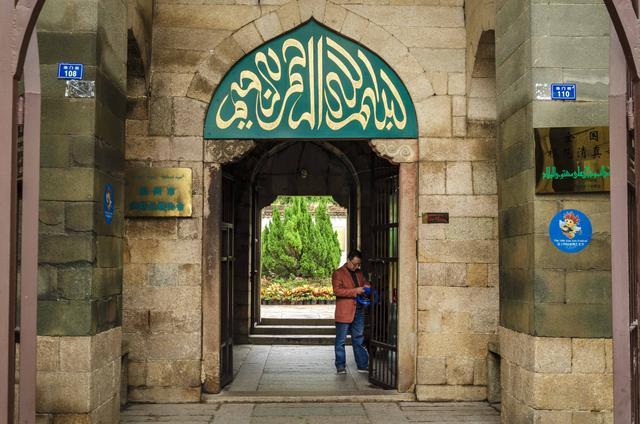

洪毓琛 (?—1863 )字璟南,号润堂,山东临清人,道光二十一年(1841)进士。咸丰四年(1854)任台湾海防同知,升知府。同治元年(1862)三月,戴潮春事起,毓琛已升汉黄德道,卸府篆,或劝之速行,不可,遂修城垣,调遣兵勇,以备战守。以绅民恳留,暂调台湾道。飞书内地请饷,巡抚徐宗干准其就地劝捐,然富户避匿,乃激劝官募,分等筹捐,己亦出服用玩器,命易钱以济。迨十二月,已积劳成疾,而变乱未平,兵饷支绌,悲愤增剧。二年六月卒于任。徐宗干奏请从优议恤,赠太常寺卿,荫一子入监读书,建专祠于郡治。(郭启传) ——台湾历史人物小传—明清暨日据时期 国家图书馆 民国92年12月 页340(资料来源《重修台湾省通志》卷九人物志,页182。) “洪毓琛,字璟南,道光辛丑进士,补福建沙县知县,擢台湾同知,抚育蕃黎,整顿屯社,惠政及民,收复凤山,以功擢知府,升湖北汉黄道德,未赴,调台湾道,平彰化奸民戴万生之乱,积劳遘疾,卒于官,赐恤,建立专祠,国史馆立传” ——民国二十三年《临清县志》一五,《人物.贤达》 “洪毓琛,为中国清朝官员,本籍山东。他于1862年(同治1年)奉旨担任按察使衔分巡台湾兵备道,为台湾清统治时期这阶段的地方统治者。” ——刘宁颜编,《重修台湾省通志》,台北市,台湾省文献委员会,1994年。 一、学术回顾 洪毓琛(1813——1863),字琢崖,号润堂,又号桂亭,山东临清市人,回族,是清朝咸丰、同治初期台湾历史上的重要人物,也是台湾自康熙二十三年(1683年)设台湾府,至光绪十一年(1885年)台湾建省二百年间唯一的回族知府。但在邱树森主编的《中国回族史》、白寿彝主编的《回族人物志》、邱树森主编的《中国回族大辞典》、杨惠云主编的《中国回族大辞典》等回族史著作中都没有收入此人。台湾学者贾富康先生所著的《台湾回教史》也没有收入此人,笔者也仅从其他史书上找到仅有的几条词条,但都没有说明他是回族人。笔者在其家乡做了大量田野调查,以充分的资料证明洪毓琛是回族人,其家族在当地多是科举鼎盛的官宦世家,是回族典型的科举入世的门弟,在回族社会中有极大的影响,回族人任台湾地方最高军政长官,对中国史、对回族史也有重大的政治意义。本文就是对其世系、家族、亲戚做了一个整理,以填补学术空白。不足之处,祈请指正。 二.山东临清回族洪氏的迁入 山东临清,是著名的运河商埠,元代开通会通河后,引汶水通于卫运河,使两河交汇的的临清凭借着优越的地理位置成为“挽漕之咽喉,舟车水路之冲”,经济迅速发展起来,史籍记载“ 边城依阜,百肆堵安,两水交渠,千樯云集。关察五方之客,闸通七省之漕……乃南北之襟喉,舟车之都会也。 便利的交通、繁荣的经济,自然吸引了很多政府官员、文人墨客、富商大贾等来此落籍定居。善于经商的回回人也来此,逐渐林临清成为了运河边上的重要的回回聚居地。临清回族来源广泛,姓氏众多,洪氏是当地回族大姓,主要分布在临清市区和河北省临西县洪官营。关于洪家的来历,在洪官营清真寺《复寺简况》有记载: 据《临西县志》记载:洪官营的回族传入是在元末明初,自明初洪氏家族迁入此村后,先改名为‘洪五屯’,因此地又扎(驻扎)过营头(军队),故改为洪官营至今。当时洪家还是有一定的来源,据丹东洪行一老先生多年调查研究的结果是:元朝咸阳王赛典赤·詹思丁的六世孙,原名叫‘洪巴齐尔旦’,也可能由洪字开头所称呼。洪氏始祖是个武官,约生于明洪武初年,曾在临清一带任五品大员。又载: 洪官营村位于临清西5公里……据老县志记载:元末明初,自洪家始祖迁来定居,改名为‘洪五屯’,因为有五子。也就是说该村说的‘五大门头’。临清城所称‘洪家寺’是当时洪始祖兄弟二人,因意见不合,兄择临清城里,弟落‘双井铺’(洪官营在此之前的称呼),兄借当时财力兴建了‘洪家寺’。《明史》记载:燕王四年,也就是人们广泛传说的‘燕王扫北’,曾由‘都督’帅兵在临清屯过兵,燕王之子高煦也曾在白沟(卫河古称为清河、白沟)、东昌一代作战立过功。并且在此立过营头,所以改为‘洪官营’……这些资料不太完美,一些我们查阅了老县志,一部分口述,一部分由于友志和已故武宝林老先生从各地回族建村和姓氏迁入的细查而得。 上述材料虽然较粗糙,但所叙述的史实基本清楚。由此可知,临清回族洪氏是元末明初时迁来此地,兄居临清市里,弟落户洪官营。至今,临清市里的洪氏普遍比洪官营的同龄洪氏族人辈分要小,大概与长支世系传递较快有关。 三.显赫的地方望族 在临清,洪家在历史上一直是当地的名门望族、书香门第、官宦世家。现在屹立在运河岸边的临清清真北寺,规模宏伟,保存也较完整,是“江北五大寺”之一,为国家级重点文物保护单位,已载入《中国名胜大辞典》。当地人称其为“洪家寺”。寺里有碑文记录: 元至正二十年(1360年),诏开会通河,由临清入卫,斯地遂成为漕运咽喉,綰谷南北中阿之勤行,大贾借地经营,势可必然。成化乙未,户部郎令,侨商游宦,占籍立产。弘治巳酉,升县为州,其舟车辐辏,百货萃集,店铺林立,客商熙攘之势日甚。于是重镇崛起,跃居江北五大商埠之一。先之老寺(东寺)虽宽敞,然难容众乡老入殿朝拜。州有望族义户,绰号‘洪八缸’者,慨捐兴建北寺,教民念其虔诚,均敬呼此寺为‘洪家寺’……乃觅抄残碑断碣,查阅案牍史书,访耆老问志乘草成。 公元一九九九年二月中浣山东省历史学会聊城理事 临清市政协特邀文史委员 王洪辰 撰文 临清市书法家协会理事 李雨田书 临清城区清真寺民主管理委员会立。 临清市清真北寺原名洪家寺,系本郡富翁洪某笃信真主,热心宗教,独资修建。当时鉴于礼拜者日增,而原有之礼拜寺不敷应用,便举意愿将家产施于主道修建其寺以应教众需求,相传建寺之时偶得白银八缸,故有‘洪八缸’之雅称。 王澄清 洪恩庆 撰文临清市清真北寺(洪家寺)重修记 公元二零零五年岁次乙酉孟夏谷旦。 “洪八缸”的绰号是说洪家家大业大,从独资修建一座规模宏伟的清真寺就可以看出其家实力。据临清清真北寺蒋顺全阿訇讲,临清清真寺位于交通便利的运河码头,原有很多达官贵人、社会名流的题词和匾额,他记得洪毓琛曾给寺里题过一匾,上书“万殊一本”,他依稀记得人们称洪毓琛为“台湾道台”,惜此匾毁于文革。 洪家在当地是名门望族,历史上为官宦者甚多,有一事可以证明,乾隆三十九年,山东寿张县发生清水教起义,曾占据临清。在清政府攻打临清时,“该处洪观(官)营回民,屡与贼匪敌,素称强壮……回首洪印、洪全等皆愿出力” (852)。临清洪氏族人能够组织武装与农民起义军对抗,且战斗力很强,足以反映出洪氏家族的势力之大。 在洪官营清真寺西山墙上,嵌有乾隆、嘉庆朝名臣刘墉亲笔书写的“开天古教”。刘墉是汉族人,又官居一品,他能为清真寺题词,极有可能是因为刘墉和洪氏族人为同僚的原因。临清:“实南北之要冲,京师之门户舟车所至,外连三边,士大夫有事于朝,内出而外入者,道所必有”,刘墉无论是下江南(曾任江宁知府),还是还乡(今山东高密)都要沿运河经过临清。在洪氏族人手中至今还保留一道嘉庆皇帝赐予的圣旨,全文如下: 奉天承运,皇帝制曰,委质策名荣,既夫鐕绂克家绪光,必逮乎门闾尔。洪秉礼,迁巡捕东南营东沿河汛外委把总加二级洪秉智之胞兄,道足持躬,情其训弟,经传诗礼,青纲□雁序之辉庆,写兰芝丹孛焕龙章之丽芳,徽允茂新典。宜颁兹以覃恩貤,封尔为奋武校尉,赐之敕命于戏被章服,以增荣聿,显友恭之义。承丝纶而无添弥彰善庆之风,□□日谷佐义方,内□□彰夫懿范,荣敷闺□,朝恩宜体乎私□□张氏,迁巡捕南营东河沿外委把总加两级洪秉智之嫂,贞淑性成,徽柔道协身,贤母训聿储卓荤之材志,禀慈徽用衍炽昌之绪,丕昭淑慎,持□丝纶以覃恩貤,封尔为八品孺人,于戏龙章式。焕令仪著,美于当时香服,钦承名德,益彰于奕叶。巡捕南营东河沿汛嘉庆贰拾伍年拾月贰拾贰日外委把总加贰级洪秉智 从圣旨中可以看出,当时洪秉智为保护运河商旅航运、管理河务的军官,而圣旨则表彰他兄嫂教育弟弟有方,嘉奖夫妻之德行。 咸丰年间,当地有经历了一次农民起义,咸丰四年(1854年),太平天国北伐经过临清,洪氏族人仍配合清政府积极同太平军作战,至今当地仍有“洪五爷力战‘长毛反子’(太平军)”的故事,清真寺被太平军烧毁。从当地经历的两次农民起义可以看出,洪氏家族积极配合政府平定叛乱,政治立场与中央王朝保持一致,这说明洪家在历史上入仕为官的较多,从而决定了他们的政治立场。 四.洪毓琛的亲戚世系考 明清时期,运河带来了临清经济的繁荣,这儿北达京津、南通苏浙,都是全国文化教育发达的地区,信息灵通,也促进了当地文化教育的发达。明清两朝,从1401——1900年间,临清共出277名举人,比例远远高于其他州县,史书记载临清:“甲第连云,人物熙攘”。在此居住的回族人,受这一风气的影响,普遍重视文化教育,家庭殷实的回族人家也和汉族一样走“科举入仕”之路,因此这儿的回族人的文化教育素质明显高于其他地方,多书香世家和科举鼎盛之家。史书记载当地回族:“文化卓然,人才蔚起,尤非他教所能及” (289)。洪氏也积极走科举入仕之路,是当地回族文化中读书入仕的典型代表。《清真先正言行录》下卷《国朝·洪梦龄》载: (洪家)世代乐施予,见寒者衣之,饥者食之,病者药之。数世不改家风,故有德于乡,遐迩称为‘善人洪家’…… 世业儒,教子孙课读勤严,一门联翩科第者众……识者早许洪氏世有阴德者。 洪家历史上有两名进士,除了洪毓琛是道光二十一年二甲二十一名进士外。还有洪梦龄为道光六年三甲九十一名进士。洪梦龄是洪毓琛的胞叔。“洪梦龄,字锡九,道光丙戌进士。世有善行,州牧额其堂曰‘积善’,取‘余庆’意,梦龄后为贵州余庆县知县,殆其兆云”[8] (1001—1002)。其任职期为道光二十二年五月至八月。任职期间“重待士子”,“嗜读书,常废寝忘食。对文史考证和程朱理学,都有兴趣……以知县外用。有友人说这是大材小用。梦龄正色道:‘知县乃亲民之官,为朝廷育人才,为制扶助赞衰,作国柱石臣者,皆依赖知县为基也。’他重视农学,甚多惠政,为一时良吏”(137)。 与洪家联姻的亲戚也多是当地大户,多有科举功名为官者: (洪毓琛)曾祖母氏马,廪膳生讳珍公孙女、葵未科侍卫陕西肃州营游击,诰封昭勇将军讳灿公侄孙女。祖母陈,原任长葛县知县讳世威公堂妹,辛丑科武举领江淮九帮千总讳万清、巳亥科武举讳万春公伯叔姊。娶马氏,怀宁候选州同讳理斋附贡生山东候补县丞印铨公女。洪毓琛曾祖母的祖父的兄弟马灿(1671——?),是康熙四十二年二甲十八名武进士。“马灿,字舒庵。任陕西肃州镇标左营游记,升潼关参将,诰封昭勇将军,以疾终于官。灿,勇力善射,中康熙葵未进士,授侍卫赏戴花翎,护驾行围,吕蒙恩赏,后改宣化镇上东路都司睑事管游击事……曾出使哈密,夜不避雨雪。防守维谨,恩赏蟒袍等物。灿宽和爱士卒,弹压地方,居民安堵,好文事,每训饬子弟读书云”(966)。“马灿,临清人,康熙五十一年任”(2843)。 洪毓琛的姑母嫁于同城的太学生马廷栋,马廷栋之子马元瑞(1823——?)是咸丰六年二甲四十七名进士。“马元瑞,会元,字云占,号符斋,山东临清人。散馆授编修,官至刑科掌印给事中,转吏科给事中”。“后转任河南省河北道,未赴任而卒。”

清朝台湾回族知府洪毓琛家世考述